El butacón donde me encuentro sentada parece que me absorbe. Quiero desaparecer entre los mullidos cojines. Quiero que mil genios sin lámpara me transporten a las arenas de mi playa, tanto más cómodas que este burdo cojín.

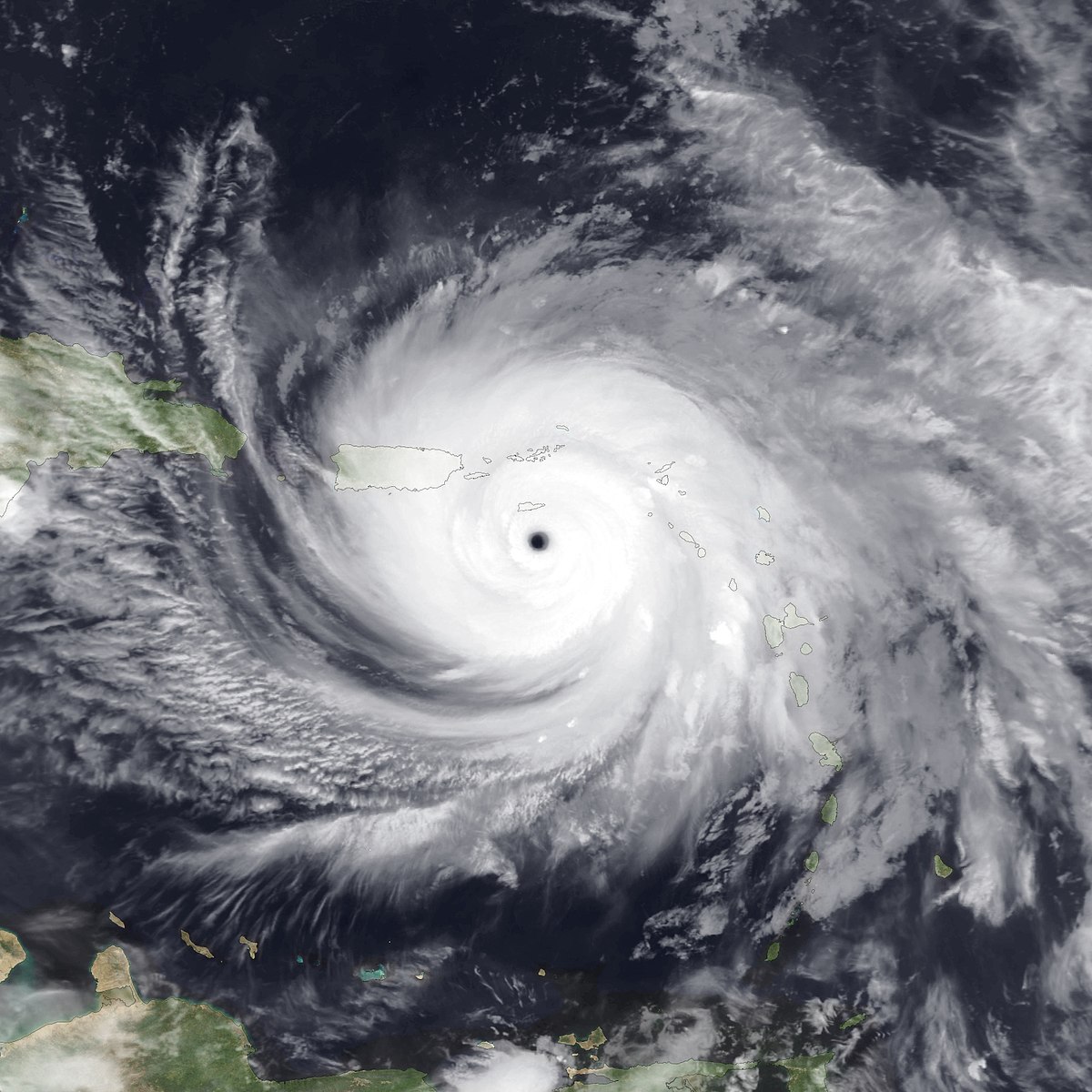

Pero las arenas de mi playa andan volando sin sentido, enloquecidas por los vientos. Dice la televisión de este país tan lejano, que el huracán María, empieza a azotar la isla. Parecería que se la ha tragado Uragan, el Dios malo, desapareciéndola del mapa que veo en la pantalla. Solo silencio, solo oscuridad.

QUIERO VOLVER….

Ni una llamada, ni un aviso, ni una noticia que me diga que todavía tengo una vida a la cual regresar. Nada.

Los días pasan y yo, por no volverme loca, me he aprendido de memoria los pasos que separan La Rambla de la Plaza de Castaluña. Barcelona entera tampoco me resulta la misma, tal vez solidaria, se ha sumido también en el silencio. Los escaparates no me cortejan, las librerías no me llaman, el cielo no me alumbra, la gente no me sonríe. Los aviones que pasan sobre mi cabeza no me pueden sacar de aquí. Nadie puede aterrizar en mi tierra.

QUIERO VOLVER…

Se me empiezan a confundir los días los unos con los otros a la espera de oír el teléfono sonar. Prendo el televisor por la enésima vez y un imbécil con chaqueta me quiere convencer de que mi gente está bien. Lo desconecto de mis días. Mis tripas me dicen que en mi isla nada está bien. Sueños catastróficos pululan amenazantes por mis noches, no sé si por histeria o premonición. Dormir poco los mantiene a raya.

QUIERO VOLVER…

¡Necesito volver! La línea aérea finalmente me saca del purgatorio: puedo volar de vuelta a casa. Cuento los días y después las horas. Recorriendo el largo pasillo de lata que me conduce al avión, hago inventario de lo que he tenido, me despido de la vida que he conocido hasta ahora. Sé que se acaba aquí, porque nada será lo mismo. Vuelo intranquilo. Antes de aterrizar pido un último trago:” con mucho hielo por favor”

El caos me abofetea la cara apenas abrirse la compuerta del avión. Me asalta una marea de cuerpos callados y vacíos, deambulando como quien no sabe a dónde va. Yo si se, necesito llega a mi casa y no hay camino que me lo permita. Me dirijo hacia el mostrador de la línea aérea local y compro un asiento en el último vuelo disponible con destino al Aeropuerto Regional de Mayagüez. Desde ahí me será más fácil llegar a casa, ¡aunque tenga que llegar andando! Muy en contra de lo que me dice el instinto, entro en la minúscula nave. El silencio que lleva días conmigo, sigue acompañándome. Nadie habla. Despegamos. Ganando altura comienzo a mirar incrédula hacia todos lados. Los ojos me duelen. Voy oyendo la voz de la isla que me habla:

“Mírame, mira cómo me ha dejado María. Yuquiyú no pudo protegerme. Mira mis montes desnudos, mis carnes arrasadas, mira las aguas que me ahogan. Me he quedado sin nidos”.

Oigo también las voces isleñas, algunas son apenas un murmullo, otras son puro grito:

“Mira, me he quedado sin techo, mira mis hijos desamparados. Mírame, se me ha roto la vida”.

Harta de dolor, en mitad de la noche llego a mi casa. La oscuridad es absoluta y sobrecogedora, entro y enciendo una vela. Mi cama tiene sabanas frescas, algún ángel amigo me las ha cambiado. Me doy una ducha en tinieblas y con agua fría, que no logra espántame el sueño. “Al menos tengo agua” pienso, justo antes de caer rendida sobre mi cama. Me despierta la luz del día y me levanto.

Tengo hambre: la nevera está abierta y vacía.

Tengo sed: no tengo agua potable.

Tengo que salir de mi casa. Nerviosa, busco frenéticamente las llaves de mi auto hasta que las encuentro. Con prisa, abro la puerta y salgo. Me detengo en seco; el día me deja ver lo que la noche escondió. Me vuelven a doler los ojos, pero ya lo esperaba. Ya me lo había contado la isla ayer en el camino. Me subo al auto sin saber a dónde ir, convertida ya en uno más de los cuerpos vacíos que vi en el aeropuerto. Ahora entiendo, mi alma ha volado fuera de mi cuerpo, buscando yo también la isla que fue.

Saliendo del estacionamiento, me percato que el auto de mi vecino de más abajo, está en su marquesina. Instintivamente me detengo frente a su casa y toco su puerta frenéticamente. “Soy yo” le grito.

El abre su puerta y yo no puedo contenerme. Exploto en un llanto viejo que traía desde otras tierras y que hoy ya no me deja ni respirar. Encuentro entre sus brazos el más cálido abrazo. Ni siquiera intenta consolarme. Solo se sienta a llorar conmigo esta pena compartida.

“Bienvenida a casa. Sabía que esto te iba a pasar, es demasiado fuerte para tragárselo”

‘⌐Tienes hambre?

“¿Te hago café?

Sorbo a sorbo entiendo que ningún café, en ninguna parte del mundo donde he estado, me habría sabido tan bien. Hablamos mucho rato, mucho. Me contó de vientos arrasadores que parecían no tener fin, de las casas, los carros, de la escasez, de las filas, de la incomunicación, del calor, de los mosquitos, de las noches en vela, de la reunión de vecinos, de la gente en las calles ayudando desde el primer día. Me habló también de los árboles, de los que perdimos y de los que se lograron levantar, de los animales, de la azúcar para las abejas, los pajaritos, los coquíes, de todo... Pero de lo que realmente me habló fue del horror, del miedo, de la impotencia, de la tristeza, del dolor por la isla mancillada y los sin techo, de la desesperanza que yo tanto presentí a distancia. Pero me contó también del nuevo país que él y muchos sueñan y que lucha por nacer.

“Ahora’ me dijo, “sécate las lágrimas y sóplate los mocos, que tenemos un país que levantar”